И здесь они...

Компьютеры ныне всюду. Их можно найти и в фотоаппаратах, и в стиральных машинах, и в металлообрабатывающих станках. И так далее, и тому подобное.

Естественно, имеются они и в автомобилях, причем почти в немереном количестве. И это очень хорошо, так как внедрение компьютерных технологий позволило получить совершенно иные потребительские свойства. В качестве примера рассмотрим, что дало гидравлической тормозной системе применение в ней микропроцессорных устройств.

Гидравлические тормоза стали применять с 1920-х годов. Они были просты, следовательно, надежны и недороги, и эффективны. Эти положительные свойства предопределили их широчайшее распространение. Правда, только на легковых автомобилях и легких коммерческих транспортных средствах, а большегрузы «ушли» на пневматику. О последних достижениях в области пневматических тормозных систем мы рассказали в предыдущем номере (см. «АБС-авто» № 4/2014).

К началу последней четверти прошлого века гидротормоза достигли своего совершенства. Они приводились в действие легким нажатием на педаль (заслуга усилителя), благодаря разделению на контуры сохраняли работоспособность в случае единичного отказа, дисковые тормозные механизмы эффективно поглощали кинетическую энергию транспортного средства. Не забудем и про высококачественную тормозную жидкость, которая сохраняла свои свойства при длительной последовательности торможений, т.е. движении в режиме «разгон-торможение».

Тормозную систему на уровне лучших мировых образцов имел «Москвич-2140», серийное производство которого началось в 1976 году. И это не шутка, а действительность. Скобы передних дисковых тормозных механизмов имели по две пары рабочих цилиндров. Эти пары относились к разным контурам. Один из контуров включал пары цилиндров большого диаметра, а другой объединял оставшиеся пары (малого диаметра) и цилиндры задних барабанных тормозов. При выходе из строя любого из контуров эффективность тормозной системы сохранялась на уровне не менее 60% от первоначальной. Данный показатель «Москвича-2140» выше, чем при осевом или диагональном разделении контуров. Еще лучше обстояли дела у легковых «ЗИЛов» – там тормозная система была полностью дублированной.

А теперь перейдем к электронике. Она бывает аналоговой и цифровой. Цифровые устройства, в свою очередь, подразделяются на те, функционирование которых определяется соединением их компонентов (регистров, счетчиков, генераторов и т.д.), и на программноуправляемые. Последние и есть то, что сейчас мы называем компьютерами или микропроцессорными устройствами. Даже на бытовом уровне хорошо известно: чтобы на домашнем компьютере что-то делать (смотреть фотографии или видеофильмы, прослушивать музыку, работать с текстовыми документами, наконец, просто играть), в него предварительно должна быть установлена соответствующая программа (пакет программ).

Микропроцессоры позволяют создавать на их основе устройства, способные решать задачи практически любой сложности. Именно это свойство определяет их нынешнее доминирующее положение. Однако компьютерная техника помимо несомненных достоинств имеет и недостатки – она иногда «глючит», т.е. работает не так, как должна была бы работать. А про «художества» компьютерных вирусов (умышленная порча программного обеспечения) и говорить нечего. Поэтому в особо ответственных изделиях, где за ценой не стоят (автомобили к ним не относятся), по-прежнему применяется цифровая техника с жесткой логикой.

Электронные системы управления двигателям в своем эволюционном развитии прошли полный путь от ранних аналоговых (выполненных на транзисторах) до современных микропроцессорных. А по тормозной части дела обстояли иначе – здесь задачи управления удалось решить только с помощью компьютеров. И первой решенной задачей стало предотвращение блокирования колеса.

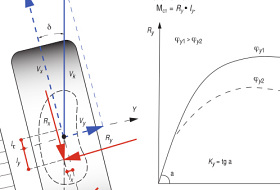

Процесс торможения определяется не только качеством тормозных механизмов, но и сцепными свойствами протектора шины с дорожным покрытием. А эти свойства, в свою очередь, зависят от многих факторов, в том числе и от проскальзывания колеса. Исследования показали, что есть оптимальная область проскальзывания, при удержании колеса в которой удается обеспечить как управляемость автомобиля, так и приемлемую длину тормозного пути. И анти-блокировочная система как раз и занимается тем, что удерживает каждое колесо индивидуально в этой оптимальной области.

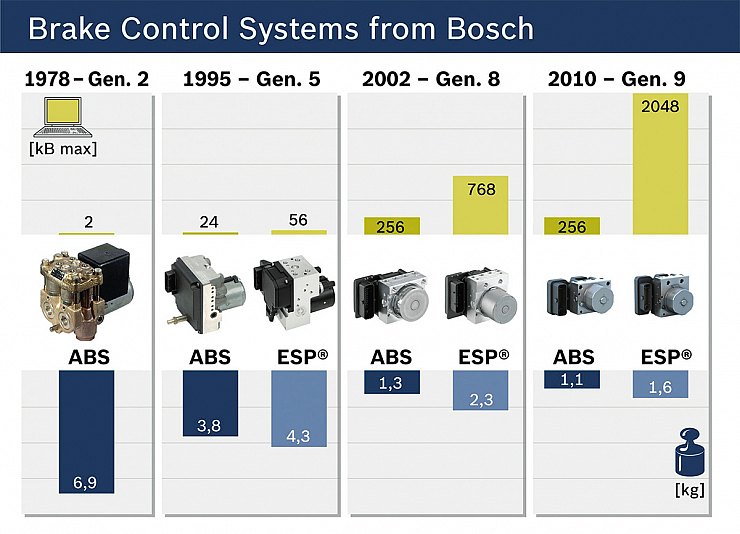

Первая антиблокировочная система в современном понимании построения данных устройств появилась в 1978 году. Надо отметить, что создать АБС пытались и ранее, однако получить что-либо путное на чисто механической основе или на базе аналоговой электроники не удалось – алгоритм управления оказался слишком сложным, и удачно реализовать его смогли только программно на микропроцессоре. Кстати, сам микропроцессор впервые был создан в 1971 году.

Фирмой-триумфатором стала компания Bosch, которая в данном деле тесно сотрудничала с автомобилестроителями из Mercedes-Benz и BMW. Неудивительно, что автомобилями, примерившими новинку, стали Mercedes-Benz S-класса и BMW 7-й серии.

Новая разработка немецких компаний сразу зарекомендовала себя как высокоэффективное средство повышения активной безопасности. Но при этом у нее имелся и существенный недостаток – огромная по автомобильным меркам цена. Это долгое время сдерживало распространение столь полезного устройства. Однако по мере освоения серийного выпуска издержки производства снижались, а это увеличивало область применения. Растущий спрос повышал серийность, что вело к дальнейшему снижению цены. Нынешние системы столь доступны, что устанавливаются на бюджетные автомобили. А если говорить точнее, то только на бюджетные, так как на транспортных средствах средних ценовых категорий и выше от их применения давно отказались в пользу более сложных и эффективных устройств.

Наличие компьютера в составе тормозной системы привело к мысли «нагрузить» его решением задач, непосредственно не связанным с процессом торможения, но обеспечивающих повышение безопасности движения. Первой такой задачей стала борьба с чрезмерным буксованием ведущих колес, т.е. создание противобуксовочной системы. Буксование, среди прочего, влияет на тяговые свойства колеса. Здесь также имеется оптимальная область, и удержанием в этой области и занимается ПБС. Она притормаживает буксующее колесо, а если этого недостаточно, то и выдает команду на двигатель для уменьшения подводимого к нему крутящего момента.

Обратите внимание, противобуксовочная система сама автоматически создает в тормозных камерах давление жидкости. При этом педаль тормоза отпущена. Это достигается при помощи насоса. Исходная информация поступает от четырех колесных датчиков, тех самых, что используются и в АБС.

Введение в тормозную систему возможности автоматически тормозить открыло путь к дальнейшему наращиванию функциональных возможностей, повышающих безопасность движения. Но для этого потребовалось добавить новые датчики. Их три: угла поворота рулевого колеса, скорости вращения автомобиля вокруг вертикальной оси, поперечного ускорения. Таким образом, появилась система динамической стабилизации. Она сравнивает фактическую траекторию движения автомобиля с задаваемой водителем и в случае выявления рассогласования посредством притормаживания одного или нескольких колес, а также воздействия на двигатель возвращает транспортное средство на желаемую траекторию.

СДС получилась очень эффективной в деле повышения активной безопасности, а по цене она ненамного превышала стоимость противобуксовочной системы, что в конечном счете привело к прекращению выпуска ПБС. В производстве остались дешевая АБС и очень полезная, но более дорогая СДС. Система динамической стабилизации столь хороша, что дело идет к законодательно обязательному ее применению на автомобилях всех категорий. Кстати, само собой, что СДС выполняет антиблокировочную и противобуксовочную функции.

Рост популярности гибридо- и электромобилей, наблюдаемый в последнее десятилетие, не остался незамеченным. Для таких транспортных средств создали специальные рекуперативные тормозные системы. Они отличаются тем, что для торможения дополнительно используется еще и электрическая машина; при этом она вырабатывает электроэнергию, которая идет на подзарядку тяговой аккумуляторной батареи.

А теперь давайте вспомним о таком замечательном свойстве компьютерных устройств, как их способность самодиагностироваться. В случае возникновения каких-либо неисправностей это значительно облегчает проведение ремонтных работ.

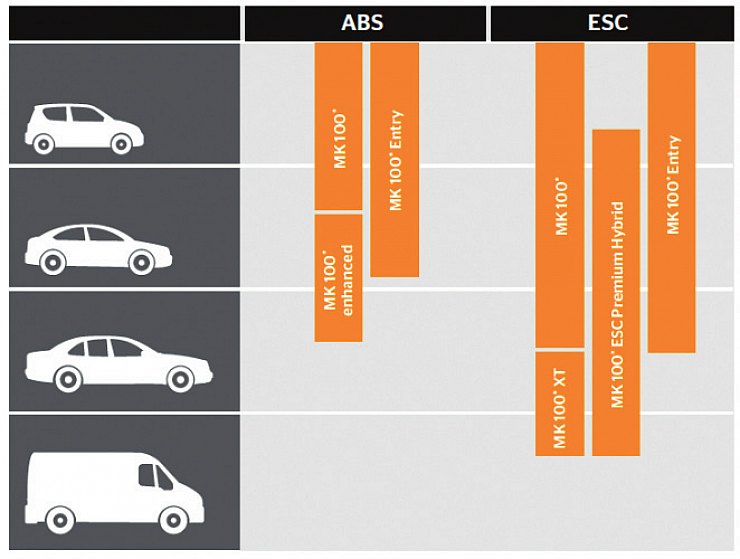

Ведущими мировыми разработчиками и производителями электронных гидравлических тормозных систем являются компании Bosch и Continental. Первая из них сейчас выпускает семейства систем ABS9 и ESP9, а другая – аналогичную продукцию под общим названием МК100.

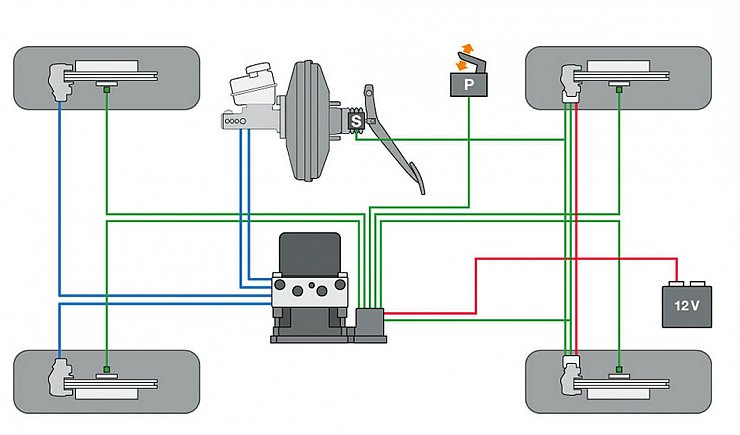

Работы по совершенствованию тормозных систем продолжаются. Интересный вариант предложили специалисты компании Continental. Это комбинированная тормозная система, состоящая из переднего гидравлического контура и заднего электромеханического, в который интегрирован еще и стояночный тормоз. Данное построение позволяет остановить автомобиль даже при таком опасном отказе, как пропадание электропитания. Кстати, здесь оно 12-вольтовое.

Подводя итог, можно сказать, что современные тормозные системы являются многофункциональными устройствами, которые помимо своей основной задачи решают еще и ряд дополнительных.

В статье использованы материалы фирм Bosch и Continental