Фронтовым шоферам посвящается…

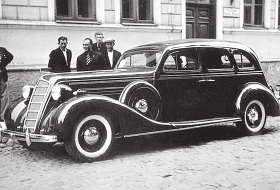

Лавры победителей достаются в первую очередь тем, кто носил оружие и водил боевую технику. А люди, чей вклад в разгром врага определялся не количеством уничтоженных танков или сбитых самолетов противника – железнодорожники, военные медики, фронтовые шоферы, – подчас остаются в тени.

Мы хотели бы рассказать о смекалке, проявленной нашими автомобилистами в годы Великой Отечественной. Именно нашими: ведь педантичные иностранцы редко отступают от предписаний инструкций и не очень-то способны на выдумки в нештатных ситуациях.

«Портяночный» ремонт

На жаргоне авторемонтников «портянки» – это не предусмотренные конструкцией пластины-подкладки под изношенные вкладыши коленчатых валов двигателей. А само определение такого ремонта является синонимом если и не откровенной халтуры, то по крайней мере – легкомысленного отношения к делу. Но, думается, что если бы такой сленг существовал на той войне, он, несомненно, означал бы совсем другое – спасенные человеческие жизни, машины, грузы…

Двигатели довоенных отечественных грузовиков не имели тонкостенных сменных вкладышей коленчатых валов. Коренные и шатунные подшипники заливались специальным сплавом – баббитом. Естественно, что такой материал был недостаточно долговечен в сравнении с применяющимися ныне вкладышами на основе стальных лент. При выплавлении подшипников двигателей водители автомашин ЗиС в безвыходных ситуациях использовали отрезы кожаных ремней от обмундирования. Двигатели допускали подобную импровизацию на несколько сотен километров хода машины. Конечно, представить себе такой ремонт под огнем врага затруднительно, но в перерывах между боями, чтобы вывести машину с переднего края и добраться до авторембата, – вполне…

Бочки вместо баков

Известны случаи переоборудования грузовиков для подачи бензина к карбюратору самотеком из бочки в кузове. Если у горьковских полуторок подобное питание из штатного, высоко расположенного под «торпедо» бака было обычным, то у ЗиС-5 бак располагался под кузовом, и подача горючего зависела от исправности бензонасоса. Бочки же решали сразу две проблемы: и независимость от работы подающего насоса, и значительное увеличение запаса хода машин без дозаправки. Ведь баки полуторок и ЗиСов вмещали соответственно всего лишь по 40 и 60 л топлива. И этот почин водителей впоследствии был поддержан – при длинных «плечах» перевозок порой предписывалось иметь на каждой грузовой машине по запасной бочке с горючим для увеличения автономности транспорта.

Запуск двигателей «по-ленинградски»

В большинстве случаев моторы машин в военное лихолетье заводились пусковыми рукоятками. До новых ли аккумуляторов и запасных стартеров было, когда порой не хватало даже бензина и шин? А двигатели той эпохи, имевшие низкую степень сжатия (4,5–6 единиц), неплохо пускались и «кривыми стартерами».

Те, кто пользовались пусковой рукояткой, знают – просто так крутить ее бесполезно. Нужны короткие, но сильные рывки. Но где было взять достаточно сил истощенным автомобилистам блокадного Ленинграда? И тогда на помощь пришли солдатская смекалка и боевое братство. Появились самодельные Т-образные пусковые рукоятки, которые с противоположных сторон крутили по два человека.

Шоферы-ямщики…

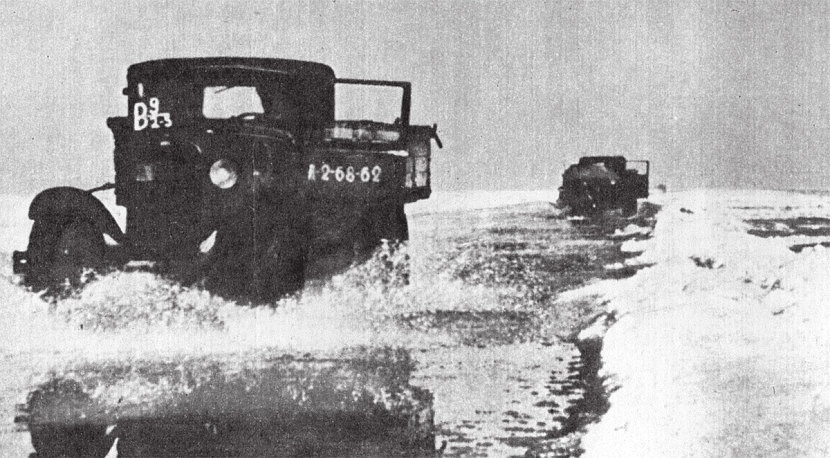

Известно, что одним из девизов легендарной ладожской Дороги жизни был: «Чем больше рейсов, тем быстрее победа над врагом!». Настолько большое значение придавалось снабжению этого участка советско-германского фронта. Но неограниченное количество грузовиков и водителей взять было неоткуда. Тогда к машинам стали прицеплять одни, а то и двое саней, предназначавшихся ранее для конных упряжек. Конечно, в сцепе с санями работали далеко не все машины. Но вполне возможно, что в общем объеме перевозок через ледовую трассу на Ладоге такие прицепы заменили не одну сотню недостающих полуторок…

…и водители-машинисты

Во время подготовки к сражению на Курской дуге, возможно, впервые в нашей автомобильной истории грузовики выступали в роли… железнодорожных локомотивов. Что послужило причиной этого – отсутствие паровозов или интересы секретности приготовлений на переднем крае – неизвестно, да, наверное, уже и не важно. Но знаменитые трехтонки ЗиС-5 были поставлены на рельсы, и водили по 3–4 вагона с воинскими грузами.

Уже после войны появились у нас и специальные автомобили-мотовозы на железнодорожном ходу. Машины, созданные на базе грузовиков ЗиЛ-130, КрАЗ-257 и аналогичных им, имели пневматические выводы для управления тормозами вагонов.

А каково было фронтовикам, чьи машины имели лишь собственные механические рычажно-тросовые тормоза без всяких усилителей, водить составы весом до 100–150 т?

«Пятая скорость»

На изношенных коробках передач горьковских полуторок начинали произвольно выключаться высшие, четвертые, передачи. Тогда водители придумали «пятую скорость» (фронтовой жаргон тех автомобилистов). Суковатые палки, охватывающие своими рогатинами рычаги КПП, в положении включенных прямых передач ставились другими концами враспор в «торпедо» автомобиля. И проблема решалась – руль уже можно было держать обеими руками.

«Шли мы дни и ночи, трудно было очень…

Война не считается со временем суток. Случалось, приходилось двигаться и в полной темноте в интересах светомаскировки или с фарами, разбитыми при обстрелах или столкновениях. Тогда старшие машин – есть такая должность в войсковых автомобильных подразделениях – ложились на передние крылья автомобилей и, вглядываясь в темноту, отдавали команды водителям. А шоферы вели машины едва ли не на ощупь.

Те, кто ездили по нашим разбитым дорогам даже на сиденьях УАЗа или «Нивы», знают, что и такая поездка – не самое большое удовольствие. Но представьте себя на качающемся крыле, не рассчитанном на подобные нагрузки, и с риском быть сброшенным под колеса на ухабе, не видном водителю!

…но баранку не бросал шофер»

На послевоенных автомобилях высокой проходимости появились системы централизованного регулирования давления воздуха в шинах. При необходимости можно снизить удельную нагрузку машины на размокшей дороге и увеличить площадь сцепления колес с грунтом для увеличения силы тяги. А на той войне, в особо тяжелых дорожных условиях, водители студебекеров устанавливали «запаски» вторыми скатами на ступицы передних ведущих мостов. Конструкция крепления колес на советских и заграничных грузовиках 30–80-х годов прошлого века легко позволяла делать это. Машины получали по три пары сдвоенных ведущих колес, и при этом уменьшалось удельное давление «передка» на грунт.

Естественно, что сразу значительно увеличивались необходимые усилия человека для поворота руля, ведь усилителей еще не было. Но в интересах общего дела с этим не считались.

«Тяни-толкай» по-нашему

У студебекеров, так же как и у их обрусевших потомков ЗиС-151 и ЗиЛ-157, передние и задние буферы находились на одинаковой высоте. Американцы догадались, что за счет этого можно и подтолкнуть застрявшую машину, и завести «с толкача» заглохшую. Однако наши фронтовые шоферы пошли еще дальше. Они сцепляли тросами вплотную, буфер к буферу по две, а то и по три машины. И такой сцеп, 6–9-осный «тяни-толкай», мог иметь даже лучшую проходимость, чем одиночные гусеничные машины.

Когда ломались рессоры…

Поломки рессор на разбитых фронтовых дорогах были нередки. Особенно это касалось полуторок. У машин ГАЗ-АА и ГАЗ-ММ задние кантилеверные (консольные) рессоры можно было сломать даже при наезде задним ходом на пенек. А передняя, одна-единственная, поперечная рессора воспринимала нагрузки сразу от обоих колес. Но при повреждении подвесок подчас нужно было сначала доставить груз, а потом уже и думать о нормальном ремонте. И тогда враспор между балками мостов и лонжеронами рам устанавливали деревянные чурбаки подходящей толщины, мосты жестко притягивали к рамам буксирными тросами или цепями, и машины получали возможность продолжать путь.

Такой способ вынужденного ремонта в пути, получивший на сленге водителей грузовиков термин «лыжа», известен и сегодня. Автор этих строк и сам прибегал к подобному ремонту на полуторке 1990-х годов, «ГАЗели», имеющей недостаточно долговечные передние рессоры. Возможно, что упомянутый способ в безвыходной ситуации пригодится и кому-либо из читателей журнала.

Настоящий ремонтник – и жестянщик, и плотник

С началом войны, как известно, конструкция самых массовых советских грузовиков – ЗиС-5 и ГАЗ-ММ – была пересмотрена. В частности, «глубокие» штампованные передние крылья были заменены гнутыми сварными. Довоенные кабины, имевшие деревянные каркасы и металлическую наружную обшивку, теперь полностью изготавливались из дерева. А часть горьковских машин даже не имела дверей, замененных брезентовыми пологами и деревянными ограждениями – «косынками». Все это было сделано для удешевления производства. Но несомненно, конструкторы подумали и о возможности полного ремонта машин силами фронтовых автомобилистов. Ведь о поставках запасных кабин, новых крыльев и дверей за сотни и тысячи километров в действующую армию не могло быть и речи. Вполне возможно, поэтому многие полуторки и трехтонки, потрепанные на фронтовых дорогах на пути к Праге и Берлину, отличались впоследствии наружными элементами конструкций и от первозданного состояния, и друг от друга…

…Но они все же были более близкими к заводским оригиналам, чем те убогие «крокодилы» на шасси дизельных ЗиЛ-4331, что везли наших ветеранов по Красной площади в юбилейном, 2005 году.

Вместо эпилога

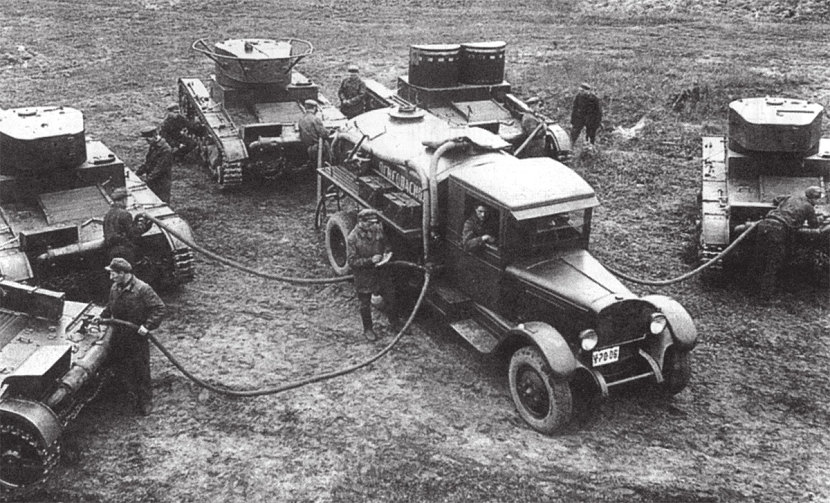

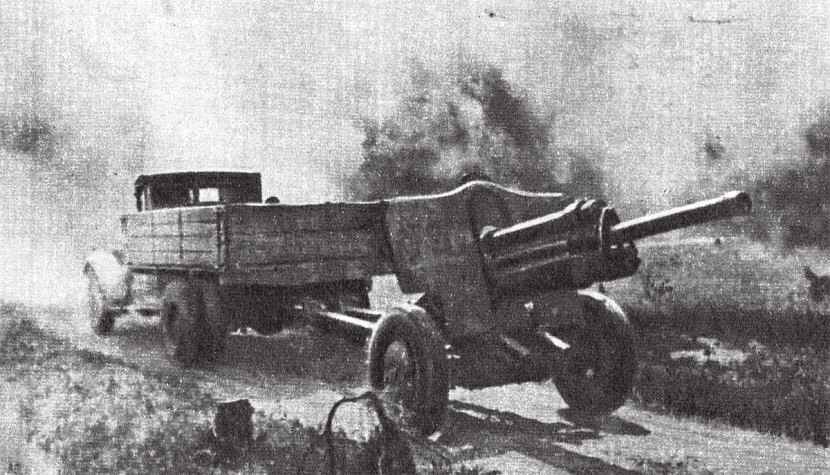

Многие водители, прошедшие всю войну и имевшие боевые награды, не сделали ни одного выстрела по врагу. За них стреляли другие. Пехотинцы, вступавшие в бой «с колес», закрывая бреши в обороне. Артиллеристы, отцеплявшие свои орудия от ЗиСов и «студеров» на пути у прорвавшихся немецких танков. Советские танкисты, получавшие горючее и боезапас с машин обеспечения подчас прямо на передовой… Поэтому подвиг фронтовых шоферов не менее значим, чем героизм солдат и офицеров всех родов войск.

Однако без ратного труда фронтовых шоферов не могло действовать оружие, принесшее нам Победу.